京都市上京区にある「京都佛立(ぶつりゅう)ミュージアム」は、「千年の都 京都の町で 生きた仏教に出会う」をテーマに、歴史や時事問題に触れながら仏教と向き合える施設です。

同ミュージアムでは、さまざまな企画展が随時開催されており、2024年4月21日~9月8日には、台湾の歴史と、日本、仏教との関係性に焦点を当てた「台湾と日本展-台湾に遺るリップンチェンシン-」が開催中です。

仏教と国内外の歴史や文化についての理解を深めることで、グローバル時代に必要な知恵と教養を培えるでしょう。また、仏教の考え方は、ビジネスパーソンや日々の生活に悩みを抱える人々にとって、現代を生きるヒントになる可能性があります。

この記事では、そんな京都佛立ミュージアムの魅力についてお伝えします。

取材件数約200件、MIXIや白鶴酒造などを担当し、18年以上のWebマーケティング歴を持つ。Google認定資格やITパスポートを活かし、多数のメディアで専門性を発揮しながら多角的なコンテンツ制作に従事している。

この記事の目次

仏教に詳しくない男性も安心。基本を学べるパネル展示あり

▲仏教について分かりやすく解説。観光前に押さえておきたい知識が学べる

▲仏教について分かりやすく解説。観光前に押さえておきたい知識が学べる

仏教には専門用語や複数の宗派があるなどの理由から、学びにくいと感じている男性も多いのではないでしょうか。京都佛立ミュージアムは、そんな男性でも大丈夫です。仏教を基本から学べるパネル展示コーナーがあり、「仏陀とは?」「どのような教え?」という疑問を解消しながら気軽に楽しめます。入館は無料なので、気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。

京都佛立ミュージアムの周辺には、全国約1万2000社ある天満宮の総本社「北野天満宮」や、重要文化財の八十体の大将軍神像群が安置されている「大将軍八神社」などがあるため、京都佛立ミュージアムを訪れた後で足を運ぶのも良いでしょう。基礎知識があると歴史的建造物や仏像の見方が変わり、より一層観光を楽しめます。

また、自身と向き合うことを奨励する仏教の教えは、コミュニケーションの円滑化や精神的な充足につながるとも聞きます。現代を悩みながら生きるビジネスマンも、一皮むけるためのヒントが見つけられるかもしれません。

江戸〜明治時代に仏教改革に励んだ本門佛立宗の開祖・長松清風の遺品を展示

京都佛立ミュージアムで取り上げられている本門佛立宗は、日蓮聖人を源流にもち、江戸から明治時代を生きた僧侶・長松清風が開祖となった宗派です。

清風は幕末、当時の仏教が本来の衆生救済ではなく、政治・治世に利用されていると感じ、仏教改革に励んだと言われています。衣や地位、名誉にこだわるような僧侶を批判し、自らは質素な墨染めの衣を愛用。お題目の口唱という仏道修行を提唱し、市民に寄り添い、弟子の教育に専心したそうです。

同ミュージアムには大きな仏像や絵画はないものの、長松清風の遺品や佛立宗の理念・考え方を解説するパネルが飾られ、図録などで内容を見ることができます。清風の人となりや、清風が提唱した仏教本来のあり方が理解しやすい内容となっています。

台湾の歴史や日本、仏教との関係性を紹介する企画展を開催

京都佛立ミュージアムでは、常設展以外にも、歴史や時事・国際的話題と仏教を関連付けた企画展を開催しています。

ここからは、2024年6月現在開催中の「台湾と日本展-台湾に遺るリップンチェンシン-」について、ミュージアム主任の松本現薫(げんくん)さんに伺った話をもとに、その内容をご紹介します。

半導体メーカーの躍進などビジネス界隈で注目が集まる台湾の歴史を理解できる

▲「台湾と日本展」の入り口。台北の人気屋台街「饒河街観光夜市」のデザインが目を引く

▲「台湾と日本展」の入り口。台北の人気屋台街「饒河街観光夜市」のデザインが目を引く

メディアなどを通して、「世界屈指の親日派」と言われることも多い台湾。その理由の一端を、2024年4月21日~9月8日に開かれている、台湾の歴史や日本との関係性を紹介する企画展「台湾と日本展-台湾に遺るリップンチェンシン-」で知ることができます。

▲台湾の地理や文化などの基本情報も紹介。台湾の魅力を再認識できる

▲台湾の地理や文化などの基本情報も紹介。台湾の魅力を再認識できる

日本人の旅行先として人気の高い台湾ですが、歴史を勉強すると地域や文化の魅力がよりよく理解できるはず。また、近年は台湾の半導体メーカーを筆頭に台湾企業の日本進出が目覚ましいため、ビジネスマンなら台湾の歴史も知っておきたいところです。

そもそも台湾は、複数の統治者による支配を経験し、複雑な歴史的背景を持つ地域です。1624年にアジア圏の貿易拠点を獲得したいオランダが台湾を占領し、1683年には鄭氏政権が清朝に倒されて清国の支配下となりました。そして、1895年の日清講和条約の締結により清から日本へ割譲され、約50年間の日本統治時代が続きます。

▲元宵節(げんしょうせつ)に提灯を飾る風習は、中国統治の名残の一つ

▲元宵節(げんしょうせつ)に提灯を飾る風習は、中国統治の名残の一つ

現在も国連非加盟国であるなどいまだに政治的に難しい課題が残っています。日中国交正常化により、日本との国交もありません。

展示ではこれまでの台湾の長い統治時代が、写真付きのパネルでわかりやすくまとまっています。台湾や歴史に詳しくなかった男性も、順を追って理解を深められるのではないでしょうか。

▲台湾の原住民を紹介しているパネル。台湾は多民族国家で16もの土着の部族が存在している

▲台湾の原住民を紹介しているパネル。台湾は多民族国家で16もの土着の部族が存在している

また、企画展の副題にも記されている「リップンチェンシン」とは、「日本精神」の意味で、台湾では忠誠心・調和・責任感・利他などの精神・思想を表すことがあるとのこと。この精神は仏教の核となる、均衡と調和のとれた生き方を示す「中道」に共通する部分があるようです。

▲道路や鉄道の建設など、当時のインフラ整備の取り組みを写真付きで紹介している

▲道路や鉄道の建設など、当時のインフラ整備の取り組みを写真付きで紹介している

台湾元総統の講演原稿にも登場。台湾で活躍した土木技師・八田與一とは

▲台湾で「烏山頭ダム」の建設を監督した八田與一氏の銅像。現場を視察した際によくとっていたポーズが再現されている

▲台湾で「烏山頭ダム」の建設を監督した八田與一氏の銅像。現場を視察した際によくとっていたポーズが再現されている

企画展では、台湾のインフラ整備の中で有名な「烏山頭ダム」の建設に携わった土木技師・八田與一氏にも触れています。八田氏は、1920〜1930年にかけて大規模な農業用ダムを完成させ、上下水道の環境が悪く風土病が流行っていた嘉南平野を豊かな穀倉地帯へと一変させたと言います。

その功績は台湾で広く知られているといい、例えば、李登輝(りとうき)元総統が早稲田大学での講演のために書いた原稿にも、「古くより台湾に根付く率先垂範や利他の精神を象徴する人物が八田與一だ」と記されていたようです。

▲八田與一氏は台湾への貢献が評価されているという

▲八田與一氏は台湾への貢献が評価されているという

なお、今回の展示が実現したきっかけは、八田與一氏のお孫さんと本門佛立宗との縁。本門佛立宗が約45年間毎年台湾政府と共同で慰霊祭を運営してきた中で巡り合ったのを機に、同ミュージアムで開催する運びになったそうです。

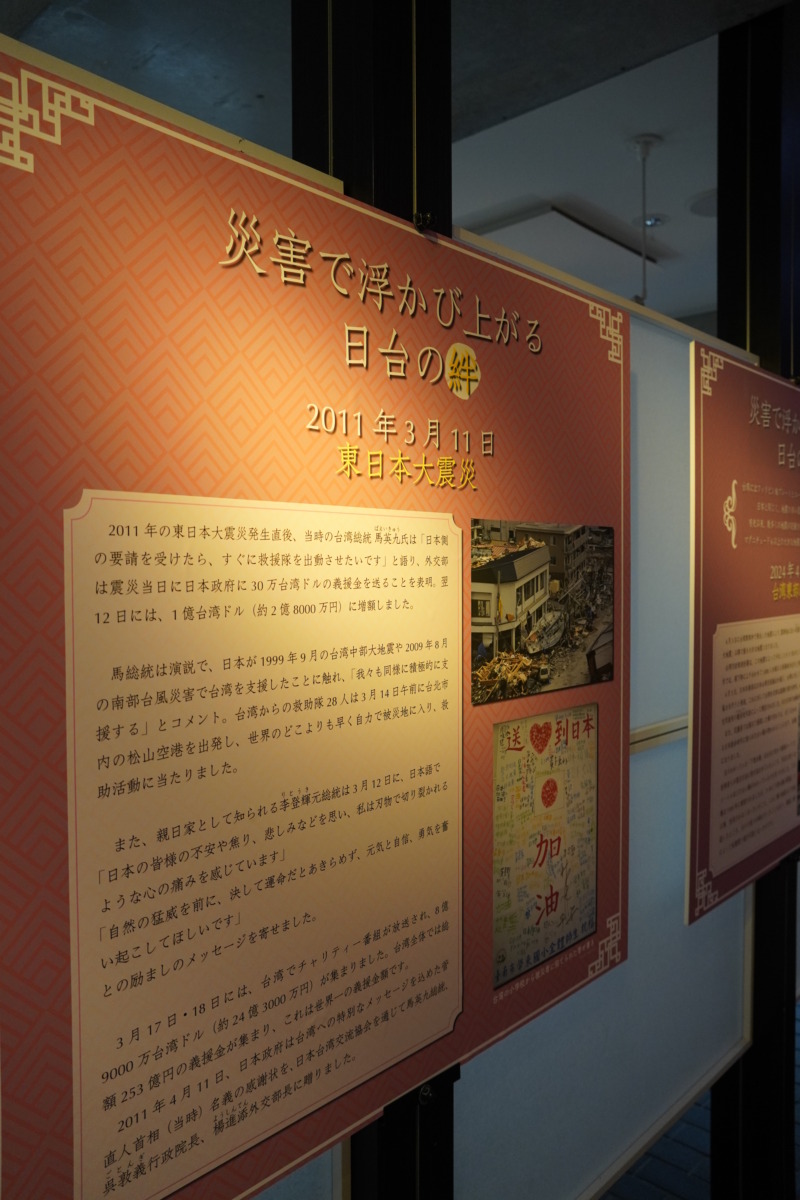

災害時の互助の精神に表れる日本と台湾の絆

▲東日本大震災時、義援金や支援物資と合わせて心温まるメッセージも届けられた

▲東日本大震災時、義援金や支援物資と合わせて心温まるメッセージも届けられた

企画展では、近年の台湾と日本の関係性も紹介しています。日本と台湾の絆を象徴する出来事として取り上げられているのが、2011年に発生した東日本大震災です。

当時、台湾は真っ先に救援隊を派遣し、総量約400トンにも及ぶ支援物資を提供しました。義援金の総額は、政府の援助と一般の方の募金を合わせると約200億円以上にも及びます。

さらに、2024年1月に発生した能登半島地震でも、台湾の保健当局がコンビニなどで寄付できるシステムをいち早く整備し、半月足らずで民間から25億円の義援金が集まりました。台湾の政府の代表者は「一滴の恩を万の水源でお返しするのが台湾精神」と述べています。

2024年4月の台湾東部沖地震では、今度は日本国内で「台湾に最大限の恩返しを」と支援を促す声が上がったことからも、台湾と日本のつながりの強さを改めて感じた男性も多いのではないでしょうか。この展示で、その関係性を振り返ってみてもいいかもしれませんね。

ビジネスシーンで役立つ教養を!図録で閲覧できる過去の展示

京都佛立ミュージアムでは、これまでに開催された企画展も図録として書庫で閲覧できます。過去には、宮沢賢治の遺品のバイオリンで奏でる演奏朗読会「宮沢賢治と法華経展」や、時代の転換期に真に豊かな人生と社会の実現を考える「SDGsと仏教展~アフターコロナ2030への羅針~」など、他にはないテーマで展示を開催してきました。

さまざまな角度から仏教を学べるため、ビジネスシーンで役立つ教養を培う手段として活用してみるのもおすすめです。

ここからは、数ある展示の中でも特に男性が興味を持ちそうな図録を2つ紹介します。

【坂本龍馬と仏教の関わりに触れる】「維新外伝~日本のアナザーストーリーズ~」

日本を近代化に導いた幕末の風雲児として、男性人気が高い坂本龍馬。ミュージアムでは明治維新150年の節目にあたる2018年に、幕末維新の躍動を仏教の観点で捉えた企画展「維新外伝~日本のアナザーストーリーズ~」が開催されました。

展示では、坂本龍馬とともに、本門佛立宗を開いた長松清風が紹介されています。清風は、仏教への期待を示した海援隊(坂本龍馬が結成した組織)の書物『閑愁録』に対して「日蓮聖人の心に合致する」と絶賛しました。

図録では坂本龍馬の社会変革に関する思想を交えつつ、「民衆のための仏教」という視点から仏教の解釈を試みています。幕末当時の情勢を違った視点から知ることができるので、歴史好きの上司や取引先がいる男性はぜひチェックし、知見を深めてみてください。

【戦争の講和会議で仏陀の言葉が引用】「トランクの中の日本~戦争、平和、そして佛教~」

中東で紛争が勃発するなど、混迷する現代にこそ触れたい企画展が、2015年に開催された「トランクの中の日本~戦争、平和、そして佛教~」。展示では、日本を慈悲と勇気で支えたスリランカ(元セイロン)のジャヤワルダナ大統領を取り上げるとともに、仏教が放つ平和への希望を紹介しています。

第二次世界大戦終戦後のサンフランシスコ講和会議で日本の責任が追及された際、戦勝国で分割統治する案が提案されました。しかし、ジャヤワルダナ大統領が対日賠償請求権を放棄する意思を表明。「憎しみは憎しみによっては止まず、ただ慈悲によってのみ止む」という仏陀の言葉を引用し、同じ仏教精神が息づく日本を擁護し、会議の空気が一転した過去があります。

仏教の影響力の高さが窺える、興味深いエピソードですね。京都佛立ミュージアムを訪れた男性は、こういった過去の企画展にも目を通してみてください。

京都佛立ミュージアムの口コミ

生活の中に仏教思想が根ざしていると実感。日常の人間関係の悩みやこれからの生き方を考える有意義な時間を過ごせました。

一般的な仏教系の博物館はハードルが高いと感じていましたが、京都佛立ミュージアムは現代の事象につながる展示のため、身近に感じて楽しめました。

図録で新たな観点から世界の歴史が知れて興味深かった。ビジネスマンにとって仏教の教えは社会で生き抜く術にもつながり、経営学に通じると感じました。

口コミには、京都佛立ミュージアムの展示を楽しんだ方からの声が多く、来館を機に仏教を身近なものとして捉えた方も多いようです。信仰の有無に関わらず、日本人に馴染みが深い仏教の教えはビジネスシーンで活用できるものも多数あるようです。

男性一人でも訪れやすい場所ですので、近くに立ち寄る際はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

京都佛立ミュージアムの基本情報

| 施設名 | 京都佛立ミュージアム |

|---|---|

| 所在地 | 〒602-8377 京都府京都市上京区御前通一条上る 東竪町110 |

| 問い合わせ先 | 075-288-3344 |

| 営業時間 | 平日:10:00~16:00 土・日曜、祝日:10:00~17:00 ※11月~1月は土日祝も16:00閉館 ※入館締切は閉館30分前 |

| 休館日 | 月曜 ※月曜日が祝祭日及び25日のときは開館、翌日代休 |

| 入館料 | 無料 |

| 公式ページ | https://www.hbsmuseum.jp/ |

※最新の情報はホームページ等でご確認をお願いいたします。